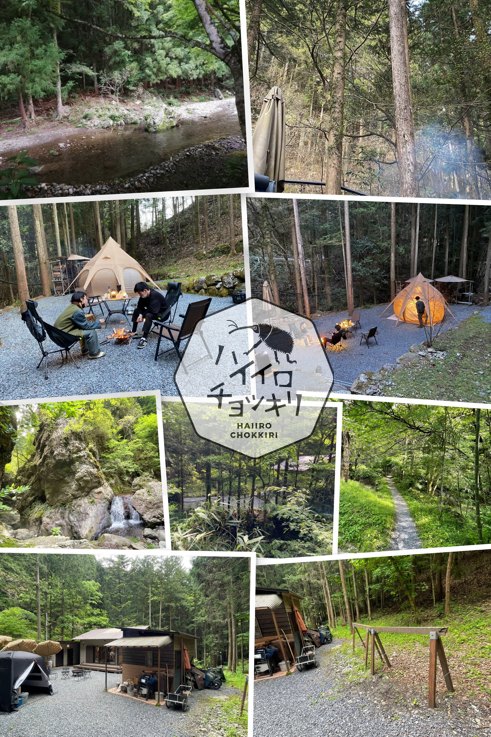

檜原村、藤倉地区最古の神社「熊野権現社」について

檜原村、藤倉地区にあるハイイロチョッキリの隣には熊野神社がある。

とても小さいが由緒ある神社。正式名称は「熊野権現社」。

熊野神社は世界遺産熊野三山含む全国に三千社を超えて全国各地に存在する。その中の一つである。

この神社について調べたことを書き留める。

藤倉地区には神社が大小数社あり、お祭りでは自治会館に近く、大きく立派な春日神社に奉納されるのだが、現存する神社ではここの熊野神社が一番古いという。

”権現社”とは、数ある神社の中でも格式が高く、神々が降り立ったことがあるとされる由来があるところにだけに付けることが出来る名である。

藤倉地区には現在よりも多くの神社やお寺が存在していたが、合祀や廃社によって数を減らした。

地区最年長の神主さんにお話をうかがったお話では、成り立ちは約530年前に遡る。

国造りの神”イザナミノミコト”、”イザナギノミコト”が降り立った場所の一つとして権現社を冠する。明治時代の神社合祀を免れた理由として”権現社”であったことが挙げられる。

これほど小さい渓流沿いの神社がなぜこれほどの由緒を持つことになったのかは不明である。

山に共通する文化

天狗の面が祀られている。高尾山など山岳各地にはわりとある天狗信仰、面の作者も同一人物ではないかと地元の人は話す。

巨石に刻まれた文字には「十三夜」と彫られており、昔の人のランドマーク的な役割なのだろうか、檜原村の各所に「〇〇夜」と彫られた石碑が点在している。檜原村では巨石信仰や月信仰が盛んであった。それにちなんでか狼信仰もあるのだという。全国的によく見る狛犬ではなく狼が石碑として置かれている神社もあるのだとか。

旧道「赤道(あかみち)」

現在ここへ来るためにはアスファルトで舗装された渓流沿いを走る道路を走り来ることができる。しかし。500年前にはもちろんこのような道は無い。

ここに神社があるということは人が訪れるための旧道があり、それを「赤道(あかみち)」と呼ぶ。

現在はハイイロチョッキリの敷地との境界でわかりにくいが、確かにこの道を江戸時代の人々が往来していたのだ。

往来する旅人や地元民の休憩場所として利用されていたのだという。また、現在はどこにも湧いている場所は無いが湯治したという記録もあるようだ。真相は定かではないが。

社殿は流石に当時のものではないだろうが、相当古そうに見える。社殿ではなく巨石に意味があるのだろう。御神木も環境が過酷とはいえあまり大きくない。

神社がそばにあって良かったと思うことは、それが出来てから530年感も地形が変わっていないということだ。つまり、実のところすごく安定している土地であると歴史が教えてくれるのだ。

次点で参拝、願い事と初詣が捗る。

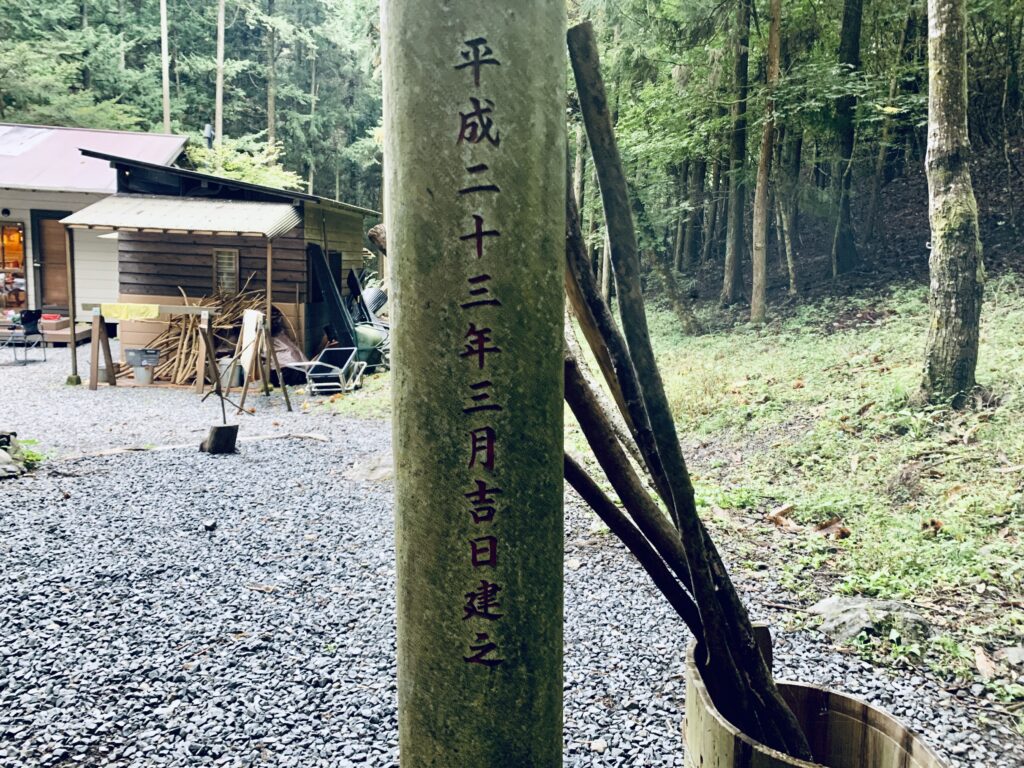

鳥居は平成に地元民の寄付で建て替えられた。

530年間、藤倉日向平地区は総角沢を見守り続けてきた熊野権現社。

日本の首都東京都とはいえやはり村、移住者や開業する人も増えてはきたが、地域を取り巻く課題は少子高齢化、人口減少、過疎化だ。

管理する者がいなくなればやがて朽ち果てて忘れ去られる。日本全国どれほどの数の神社、寺院が放棄されたのだろうか。

少なくともここが営業している限りはその心配はないので、これからも色々お願い事聞いてください権現様。

お互いWinWinな関係でいきましょう。